| Валюта | Дата | знач. | изм. | |

|---|---|---|---|---|

| USD | 20.01 | 77.83 | 0 | |

| EUR | 20.01 | 90.54 | 0 |

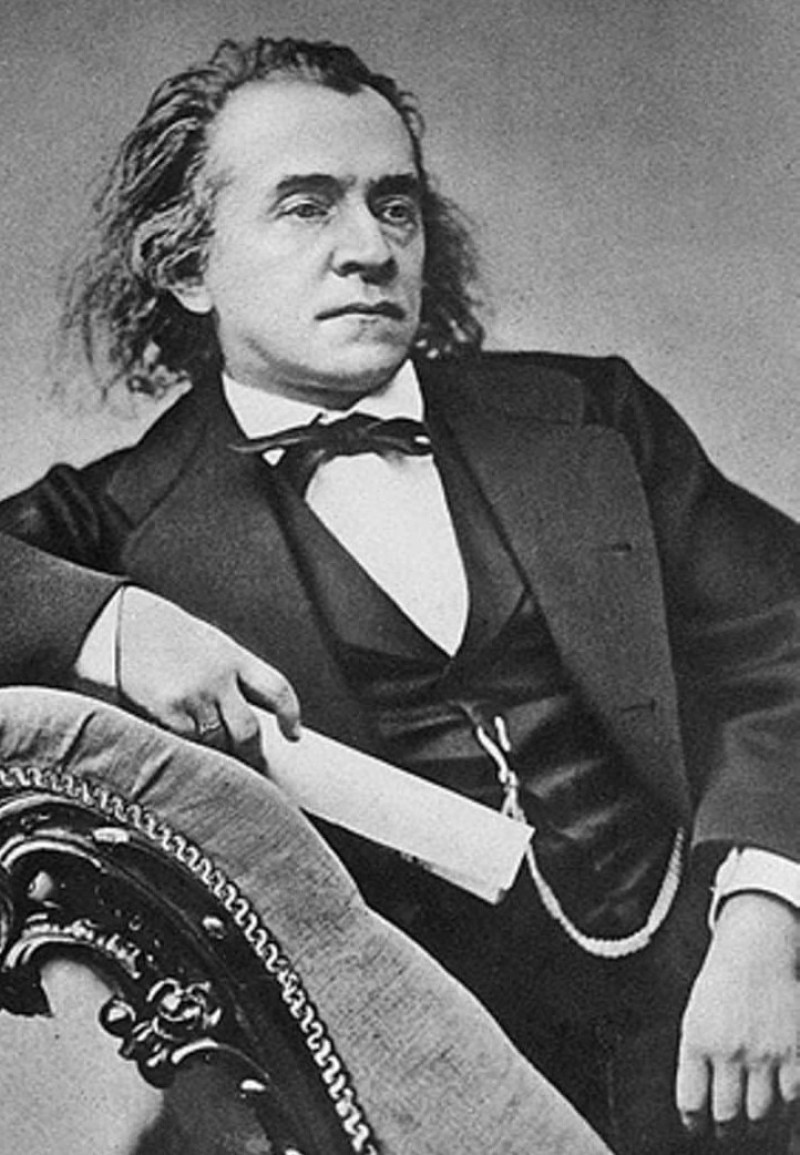

В этих словах Александра Николаевича Серова отражено кредо художника, ставшее девизом его жизни.

Александр Николаевич Серов вошёл в историю русской музыкальной культуры как один из выдающихся и разносторонних деятелей 1850 – 1860-х годов: автор трёх опер, двух кантат, оркестровых, инструментальных, хоровых и вокальных произведений, музыки к драматическим спектаклям, а также значительного числа музыкально-критических работ, известный пропагандист творчества М.И. Глинки и А.С. Даргомыжского.

Александр Николаевич Серов родился в Петербурге 23 января (по новому стилю) 1820 года. Был старшим сыном петербургского чиновника Николая Ивановича Серова, действительного статского советника, служившего по финансовой части. Семейный уклад родительского дома определялся главой семьи – человеком авторитарным и категоричным.

«Папенька приказал», – это означало однозначное решение без учета детских желаний. Благодаря природным способностям, самодисциплине и трудолюбию Серов-старший достиг высокого общественного положения. Но на посторонних он часто производил неприятное впечатление. Страдая от отцовского деспотизма, Александр вместе с тем питал уважение к семейной дисциплине.

Мать будущего композитора, Анна Карловна, была дочерью крестившегося еврея Карла Ивановича Габлица – довольно известного сенатора времен Екатерины II, много сил приложившего к обустройству Крыма под началом Г.А. Потемкина.

Анна Карловна никогда не наказывала детей, жила их интересами, вникала во всё, что их волновало. Она была очень умная женщина, обладала художественной чуткостью и большим тактом, верила в талант сына, не раз поддерживала его в минуты сомнений. Александр любил мать искренно и глубоко. Гибкость матери, её преданность детям, которых она воспитывала в ласке и доброте, составляли противовес прямолинейной требовательности отца. Оторвавшись надолго от дома, получая от матери письма, полные милых домашних подробностей, он не перестанет восхищаться её «чудесной душой, которая у Мамы просвечивает в каждом слове, в каждом движении».

В формировании личности будущего композитора, в развитии его художественных наклонностей немалую роль сыграла сестра Софья. Друг и доверенное лицо брата, она разделяла с ним страстное увлечение искусством. «Казалось, в двух существах живет одна душа», – вспоминал композитор. Мать и сестра окружили Александра благоговейной любовью.

С раннего детства Александр проявлял склонность к интенсивной внутренней жизни и сосредоточенным занятиям. По воспоминаниям современников, от постоянных дум и мечтаний казался до ненатуральности серьезным, молчаливым, даже сонным мальчиком. Был восприимчив, все схватывал на лету, рано начал проявлять интерес к наукам и искусствам.

С трех лет он начал учиться грамоте. На четвертом году мог уже бегло читать книги и почти с этих же лет горячо полюбил театр, куда родители стали возить его, начиная с трёхлетнего возраста. С пяти лет он увлекся рисованием, легко осваивал языки. В девять лет бойко говорил и читал на французском и немецком языках. Любимыми его писателями были Гоголь, Шиллер и Гёте.

Летом семья выезжала на дачу в Парголово, Ораниенбаум, иногда в Ревель или Старую Руссу. Мальчик всей душой полюбил природу, привозил из каждой поездки коллекцию живописных впечатлений – карандашных и акварельных пейзажных зарисовок. Привычка брать на карандаш увиденное и взгляд живописца сохранились в нём на всю жизнь. Он был чуток к оттенкам освещения, любил следить за изменчивыми красками неба.

«…Свет и тень, тень и свет – тут вся живопись, вся поэзия – диссонанс и гармония. Тут вся музыка!» – писал Серов.

Отец будущего музыканта, Николай Иванович Серов, не понимал музыки, но, придерживаясь взгляда на «бонтонность» музыки, устраивал у себя зимой музыкальные вечера. На этих вечерах у Николая Ивановича играл струнный квартет. По рекомендации одного из участников квартетных вечеров, к восьмилетнему мальчику была приглашена учительница музыки Олимпиада Григорьевна Жебелева.

Серов впоследствии вспоминал: «Это труженица, исправно любящая свое искусство; не владея современной пустой виртуозностью, она глубоко внедрила в меня любовь к музыкальной литературе».

В конце 1827 года Александр был помещен приходящим учеником в пансион госпожи Камендер, в котором учился около трех лет, до десятилетнего возраста.

Из пансиона перешел в Первую петербургскую гимназию, в которой учился с десяти до пятнадцати лет. Здесь, несмотря на рутинную постановку преподавания, он учился отлично, ему нравились все учебные предметы за исключением лишь математики.

В 1835 году отец Серова, мечтавший о карьере юриста для сына, отдал его в только что открытое учебное заведение – Училище правоведения. В нем хорошо преподавались как специальные, так и общие предметы, а также музыка. Именно в училище Серов начал серьёзно заниматься игрой на фортепиано и виолончели, изучал гармонию, контрапункт, постоянно посещал симфонические концерты и оперные спектакли.

Пребывание в училище оставило в жизни Александра заметный след. Здесь он получил признание как одаренный музыкант и нашел верного друга на всю жизнь – соратника и требовательного критика, правоведа Владимира Васильевича Стасова.

После завершения образования в 1840 году, началась служебная деятельность А.Н. Серова: в столице – в Сенате, Министерстве юстиции, в провинциальных городах – Симферополе и Пскове, затем вновь в Петербурге – в Министерстве внутренних дел и столичном почтамте. В последнем Александр Николаевич числился цензором иностранной корреспонденции. Служба была необходима как источник заработка, но главным и определяющим занятием стала музыка, которой хотелось посвятить жизнь.

Композиторское взросление Александра Николаевича Серова проходило трудно и медленно, что было связано с отсутствием профессиональной подготовки. Молодой человек занимался самообразованием, пытаясь в критической литературе, в научных трудах о музыке найти ответы на многие волновавшие его вопросы, сверял прочитанное с собственными музыкальными впечатлениями и высокими идеалами, воплощенными в творчестве гениев.

Личное знакомство с Михаилом Ивановичем Глинкой стало для Александра Николаевича Серова важным событием. В своих «Записках» Глинка вспоминал: «Великим постом 1842 года я познакомился с семейством Табаровских и Серовых. Александр Николаевич Серов был в то время очень молодой человек, образованный, и очень хороший музыкант; он играл на фортепиано, несколько на виолончели, в особенности же бойко читал с листа».

Творчество М.И. Глинки, обаяние его личности с первой же встречи очаровали А.Н. Серова и повлияли на всю систему его музыкальных взглядов.

Имя Глинки как автора героико-патриотической оперы «Иван Сусанин» он слышал на первом году обучения в училище. Вместе с отцом шестнадцатилетний правовед присутствовал на втором представлении глинкинской оперы. Подобно большей части публики, он в то время не сумел по достоинству определить значение этого произведения, о котором В.Ф. Одоевский отозвался как о выдающемся явлении всеевропейского масштаба: «С оперой Глинки является то, чего давно ищут и не находят в Европе, – новая стихия в искусстве, и начинается в его истории новый период: период русской музыки. Такой подвиг, скажем положа руку на сердце, есть дело не только таланта, но гения!».

Однако уже при первом соприкосновении с музыкой Глинки Серов обратил внимание на её необычность: «Сходство стиля этой музыки с народными нашими песнями было для меня весьма ощутительно с первых звуков, но вместе я как-то и недоумевал: музыка народная и не народная – мелькают формы очень ученые, сложные, общий характер не похож нимало ни на Моцарта, ни на Вебера, ни на Мейербера. Какая-то особенная серьезная фактура и строгий колорит оркестровки не могли не поразить меня, но не скажу, чтобы тогда особенно понравились мне».

Позднее многое станет для Серова ближе и понятней, но он так и не сможет оценить самобытность драматургии второй оперы Глинки «Руслан и Людмила», острая полемика вокруг которой не утихала долгие годы.

Услышав в исполнении Глинки камерные вокальные миниатюры, Серов напишет: «Я начал догадываться, что в романсах Глинки целый мир впечатлений самых поэтических и для меня ещё вполне новых, пение самим Глинкою его собственной музыки для меня было событием».

Михаил Глинка, в свою очередь, любил беседовать с молодым человеком о будущем русской музыки, о композиторах прошлого и настоящего.

Александр Серов признавался: «С тех пор, как лично познакомился с М.И. Глинкой, я в него верю, как в божество!».

Под влиянием Глинки у Серова впервые созрело решение самому написать оперу.

Опера «Юдифь» продолжила традицию патриотической оперы, начало которой было положено «Иваном Сусаниным» Глинки. Именно наличием патриотической идеи, наряду с яркой красочностью и зрелищностью сценического действия, объясняется успех сочинения Серова у современников. Успех сопутствовал и второй опере А.Н. Серова «Рагнеда», посвященной сюжету из истории Древней Руси.

В 1867 году Серов начал писать оперу «Вражья сила», но смерть 1 февраля (по новому стилю) 1871 года оборвала работу. После смерти композитора опера была завершена его женой Валентиной Семеновной Серовой и композитором Николаем Феопемптовичем Соловьёвым. Все оперы Серова были поставлены в Петербурге на сцене Мариинского театра и имели успех.

Опираясь на традиции великих предшественников и достижения современных ему музыкантов, А.Н.Серов упорно развивал новые направления в опере, отвечающие художественным идеалам его времени. По словам самого композитора: «Вступивши в строй, стоя у бреши, нельзя покидать своего знамени. Сознавая даже недостаточность своих сил, нужно бороться до конца».

Вся жизнь Александра Николаевича Серова была наполнена напряжённой внутренней работой и талантливыми музыкальными поисками, результаты которых оценили и его современники, и потомки.

Т.Ковалёва,

младший научный сотрудник

Музея-усадьбы М.И. Глинки.

Оставить сообщение: